|

查看: 1302|回复: 4

|

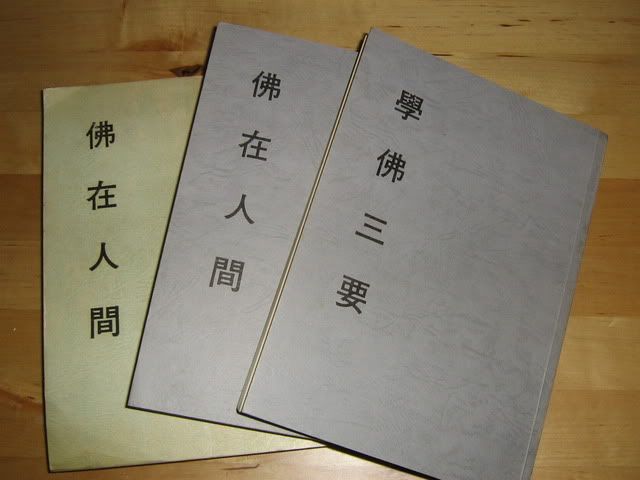

赠送学佛三要,佛在人间 (妙云集印顺导师著)

[复制链接]

|

|

|

我有以下多出的三本佛书想要送出去:

想要的,请PM我。。。 邮费自付。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 14-8-2010 11:09 AM

|

显示全部楼层

发表于 14-8-2010 11:09 AM

|

显示全部楼层

本帖最后由 清池 于 14-8-2010 11:26 AM 编辑

在网上不就有了吗?

妙云集导读(十九)佛在人间(四)

伍、佛陀观的种类

在佛教思想史上,有各种类型的佛陀观。以下从〈佛在人间〉开始逐一说明:

第一种佛陀观,就是:“庸俗者,忘却了‘佛身无漏’,以为佛陀的饥渴寒热,与自己一样。佛陀的伟大在功德,但又遗忘了舍利弗‘五分法身不灭’的明训,因此说‘功德满三界,无常风所坏’。以为佛陀的入灭,是灰身泯智的。这样的佛陀观,是照著苦行厌离者自己的想像而复写的。”96

除了导师所说的“苦行厌离者”之外,这比较接近说一切有部的佛陀观。但并非这完全都等同于说一切有部的说法,因为说一切有部讨论到佛身无漏的问题时,还是有强调“法身无漏”,但是却认为生身有漏。所以“无常风所坏”若指的是生身,有部是同意的。

这样的说法,也有其道理。早先在经律中,并没有特别强调佛陀生身与法身的差别,只是说佛智德圆满、因其梵行已立,烦恼断尽,因此“无漏”;等到阿毗达磨论义作精确分析时,才注意到区分法身与生身。大众部就肯定地说:佛不但是法身无漏,而且生身也是无漏的。但说一切有部则认为:佛陀的生身是有漏法。《大毗婆沙论》(《大正藏》27?871c~872b)有一段解释生身何以是有漏法:

“虽自身中,诸漏永断,而能增长他身漏故。又从先时诸漏生故,说为有漏。”

佛陀自身的烦恼已经断尽,但是别人(如不信者、毁佛者)在面对佛陀时,烦恼未必能够断除,甚至还可能增长恶心,所以说是“能增长他身”的有漏法。另一方面,佛陀色身是父精母血所生,当然是从有漏而生,所以不等于无漏。这是说一切有部的看法但大众部与分别说部系——法藏部、铜鍱部等,却都承认佛陀的生身无漏。

从现实世间来看,佛陀的色身,也会承受饥渴寒热,跟一般人一样需要进饮食、畅排泄、足睡眠,佛陀曾有过背痛、头痛或腹泻的病苦,曾被提婆达多暗害而出血,佛陀年纪大了,也像一般老人一样,身弱力衰,终为无常所坏。所以有部认为,佛陀之所以为佛陀,重点不在色身而在法身——他的无漏五蕴,也就是无漏的五分功德法身:戒、定、慧、解脱、解脱知见。

至于色身,则只是一个办道的工具,依著色身而证得法身。佛陀的色身,会因禅定而得轻安,也可修得神通,可是神通力再大,也不如无常的力量大。《阿含经》中有一段故事:佛陀在临涅槃前,往拘尸那的路上,看到一座大石山,方六十丈,高百二十丈,妨塞门途,行者回碍。有五百力士,膂力世称希有,齐心推开,齐声呼喝,音震遐迩,力尽自疲,却依然不得动摇。佛陀以右足大指蹶举山石,挑至梵天。右手掌持抟山石而三转抛向虚空,去地四丈九尺,山石还著掌中。他再用三根指头将山石捏为碎屑,吹令销散

http://www.xuefo.net/article_24855.htm

佛在人间----印顺导师之「人间佛教」的分析----

(注41) 引见前书,41。 值得注意的是,引文中,印顺导师用了「佛教的人间化」一语,似乎是说第(2)期佛教更接近「人间佛教」的精神了。 然而,实际上正好相反。 印顺导师在此所说的「人间化」,并不是「人间佛教化」﹔事实上,它是「(人间)世俗化」、「(庸)俗化」,也就是「天神化」的意思。

五、印顺导师的教判(一)〈法海探珍〉的「三系」教判要想彻底了解印顺导师的「人间佛教」,除了知道他所主张的「佛身观」之外,还应知道他所提出来的「判教」。

他的「判教」思想,先是在1941年,写了〈法海探珍〉一文,说到了印度佛教史上的三个思想体系,并把这三个思想体系和诸行无常、诸法无我、涅槃寂静等三法印相匹配。

从凡夫立足处的无常出发,通过空无我的实践,

踏入無生寂滅的聖境,這緣起三法印,是佛法一貫的坦道。

佛法不能离三法印,佛教的演变,不外适应众生的机感,给以某一法印的特深解释罢了﹗

不同的深刻发挥,不免有侧重某一法印的倾向,这使佛教分流出三个不同体系。

这三个体系,虽然彻始彻终都存在,但特别在印度三期佛教中成为次第代起的三期思潮的主流。

就是说这三个体系,适应思想发展的程序,从三藏教----小乘的无常中心时代,演进到共大乘教----大乘的性空时代,再演进到不共大乘----一乘的真常中心时代(注47)。

从引文可以清楚地看出,印顺导师所说的印度佛教三体系,是指﹕ (1)以「诸行无常」印为主要教义的小乘「三藏教」﹔(2)以「诸法无我」印为主要教义的「共大乘教」﹔(3)以「涅槃寂静」印为主要教义--

108页的「不共大乘」。

其中,第(1)期包含了释迦入灭之后到部派分裂时的佛教﹔而第(2)期又称为「性空中心时代」,则以《般若经》乃至龙树、提婆所撰写之论典为主的早期大乘佛教,它的主要主张是「性空」,因此和「诸法无我」印相对应。

而最后的第(3)期,则又称为「一乘的真常中心时代」,它「展开了万有本真常净的实在论」,「佛性、如来藏、圆觉、常住真心、大般涅槃的思想,雄据了法界的最高峰」,「达到一切众生成佛----一乘的结论」(注48)。

无疑地,这一期的佛教,相对应于「涅槃寂静」印

另外,在〈法海探珍〉一文当中,也以「无常论」、「性空论」和「真常论」等三名,来分别称呼这三体系的印度佛教思想(49)。

事实上,第(3)阶段的佛教还可以更加详细地区分为许多不同的体系﹕首先,释迦入灭后第7~9世纪之间,「婆罗门教渐渐地抬头……真常论者(渐渐)代替性空大乘」。

印顺导师称呼这种佛教为「真常唯心论」或简称为「真常论」。

其次,「(释迦入灭后第)十世纪中,无着师资,唱道……妄心生灭、三乘究竟、念佛是方便」﹔「这都是与中期〔指第(2)期〕性空者相同」。

但是「它批判一切无自性……转上唯心论」,则和第(2)期佛教有着根本的差异。

。印顺导师在文中则以「虚妄唯心(论)」来称呼这种佛教。 第三、到了释迦入灭后第11世纪,「秘密佛教与真常论缔结不解缘,在真常本净的理论上发达起来」,「发达到几乎与印度教浑然一体的地步」,「念佛(天)三昧,欲为方便,印度群神无不是佛菩萨的化身」这即是一般佛教史中所说的「秘密大乘教」

(註50)。 总之,在第(3)期的印度佛教当中,还可以更加详细地分出三个阶段﹕〈a〉真常唯心论萌芽的时期﹔〈b〉虚妄唯识论流行的时期﹔〈c〉秘密大乘教(与真常唯心论密切结合而)流行的时期。

因此,我们还必须从印顺导师的另一佛教史的分期当中,才能看出他对印度佛教史之全面性的观点。

http://translate.google.com.sg/t ... A%25E9%2597%25B4%2B,%25E5%25A6%2599%25E4%25BA%2591%25E9%259B%2586,%25E5%258D%25B0%25E9%25A1%25BA%26hl%3Den%26sa%3DG

http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-AN/an007_06.htm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 14-8-2010 11:31 AM

|

显示全部楼层

发表于 14-8-2010 11:31 AM

|

显示全部楼层

本帖最后由 清池 于 14-8-2010 11:38 AM 编辑

人间佛教的现代性(邓子美)

◎邓子美

无论太虚,还是印顺,都认为人间佛教呈契理契机的。契理就是符合佛学基本原理,契机就是适应时代需要,就是其现代性。契理的依据在于《增一阿含》等经典上明确地阐述了释迦牟尼“生于人间,长于人间,于人间得佛”,“诸佛皆出世间,终不在天卜成佛”等。 印顺、星云等就以此为据,提出人间佛教为原始佛教本有。另外还有学者则相反,在社会调查的分类中,把主张人间佛教的现代佛教团体,如中国台湾的慈济基金会、国际佛光会、法鼓山教团等,以及并不公开赞成人间佛教的中台山教团都列入现代新兴宗教。

这两种说法都不无所据,但都不够周全,笔者认为,“人间化”的倾向是原始佛教本有的,但佛教的人间化与人间佛教应有区别,其理由有三:

1、宗教的入世与出世相对。佛教自其诞生以来,就内在地蕴有这两种倾向。其中,出世导向既是宗教对社会的超越性体现,但如果脱离作为佛学根本的“缘起”、“中道”,也容易滑向消极避世,甚至厌世之偏。—般而言,在社会黑暗时代,例如中世纪,全球宗教主流无不从出世走向了避世、厌世。传统天主教就以升天国作为教徒的主要追求,但韦伯认为,新教与古代基督教的区别在于“‘今生来世两个世界都要,两全其美’的原则”“占了上风”。实际上,这是新教适应“有着上帝赐福恩誉意识的资产阶级生意人”与“节制朴实的、善良的和通常都很勤劳的工人”精神需求的结果。中国古代佛教也同样从出世转向了避世、厌世。现代佛教则应既重入世,以纠正中世纪过重出世,以至不问社会,被社会弃于一隅的偏向,而出世精神不但保留,而且更显超越博大,高悬为人的终极追求,以提升大众的信仰与道德。

2、所谓入世的“世”,即世间,其外延比人间广泛,不但包含人间,而且多层次,其核心虽在人类社会,但包容从有情众生到一切生命体,甚至“器世间”。由于人世倾向为原始佛教本有,人间化自然寓于其中,而与神化、梵化相对。我认为,入世倾向乃佛教以至任何宗教,只要它意欲在社会中生存,都内在地固有。《增一阿含》证明的并不比这点更多。但佛教固有的人间化趋向虽曾在大乘佛教兴起之初得到强化,但在东方特别漫长的中世纪被淹没了。中国禅宗强调“不离世间觉”实为其初步的发掘。只是至近现代,它才被重新强调。这与15—17世纪的西方新教与文艺复兴思潮有着深刻内在联系——以复古倡改革相仿,强调佛教本有的“人间化”,有助于减轻固守中世纪过于偏重于出世传统的人们之反对佛教改革的阻力。至于人间佛教,则体现了佛教本有的人世化传统之创造性转换,它确是新兴的现代的,但并不属于完全悼离传统的“新兴宗教”之列。正如基督新教中的大部分教派也并非新兴宗教一样。

3、迄今为止,人间佛教还主要限于海峡两岸佛教及其影响所及的范围内,只能解释为汉传佛教特有的现代形态;而人间化趋向则在东亚佛教中普遍浮现,例如创价学会早年提出的“人间革命”等,

但不能冈此勉强把有人间化倾向的佛教教派都纳入人间佛教之列。对人间佛教,教界与学界存在着多种诠释,笔者也曾对人间佛教做过一个简明扼要的概括:人间佛教的人间性就是适应现代社会、关怀现代社会、净化现代社会。

但斯里兰卡学者网难陀·古鲁格在引用了星云关于佛教宗派融和的言论后认为:“人间佛教并不是佛教的一个新形式。”“参与社会的佛教即是人间佛教。”参与社会也是欧美对“人间”的译称。然而如古鲁格所述,参与社会的思想乃自佛陀以来,在佛教史上、佛教经典上缕缕可见。但有人同样也认为,这只是说明了佛教历来就有人间化的一面。但佛教人间化的一面就是人间佛教吗?为什么古代就没有“人间佛教”的提法呢?历史上各佛教形态例如原始佛教、部派佛教、大乘与密乘,都有轻重不等的参与社会的思想与实践,它们都属于人间佛教吗?且假定如此,那么现代对人间佛教的提倡还有什么意义,所以,问题又回到了那时的各宗派所参与的社会与现代社会有何不同。此外,居士一向本来就生活在社会上,参与着社会生活也不言而喻,如果仅仅以参与社会作为核心理念,那么人间佛教的提法对他们也没有多大意义了。

所以,人间佛教适应、关怀进而要求净化的主要是现代市民社会或公民社会,而不是其他社会,而在传统社会向现代计会转型的过程中,尤有其特殊的意义。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 14-8-2010 11:52 AM

|

显示全部楼层

回复 3# 清池

网上是有。。就给喜欢看书的朋友吧。。。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 15-8-2010 01:16 PM

|

显示全部楼层

本帖最后由 anicca_kk 于 15-8-2010 01:18 PM 编辑

没有人要吗?  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|